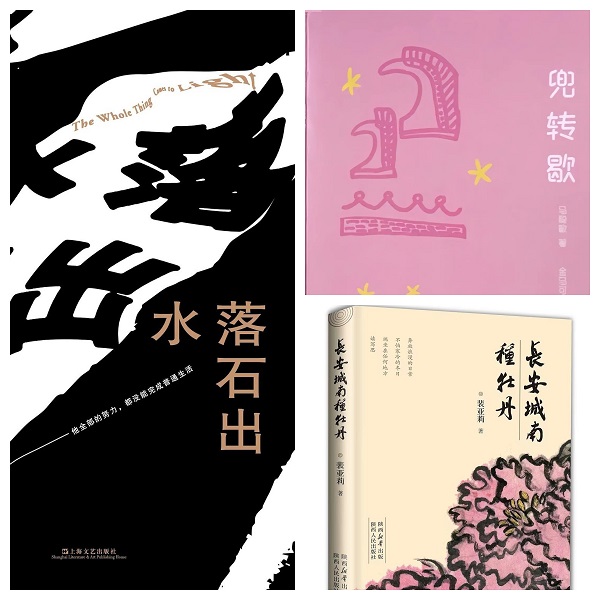

回望1999年的秋冬之际,北师大教授赵勇笔下的那个“小师姐”博士毕业了,她痴迷于卡尔维诺的小说,将自己人生最美好的青春永远地留在了北京。北京的地理空间意味着回不去的时间与空间,近乎十年的求学生涯里,或许北京已成为了她进入“外省”教书生涯开启的“精神故乡”。这浩大的漫卷烟尘里,泥土永续更新,她持久地保持着对于日常生活与书写生活的深爱。如谷海慧教授言之“文字背后始终站着一个乡村女儿的形象”,这一形象充满了对泥土与生活的感激,泥土与生活也恩赐她于日常书写的激情。《长安城南种牡丹》作为裴亚莉教授的一部散文集,贯穿了裴亚莉教授“外省”教书的时光,她所写如所见,皆属日常生活的人事、物事及世事。这是生命温暖与百感交集的时间旅程,它属于一个人的心灵史,留下了繁冗生活的索引。她在日常生活中感性,始终保持着“好奇”之心随时追问;她在教书生活中理性,始终以“月亮”的形象照亮学生们俗世的想象;她在书写生活中的神秘,始终敏锐地触及和发现日常中的“有情”。过往的“长安二十年”里,裴亚莉教授以“心明眼亮”方式为我们呈现了大时代中“我”的日常形象,也为我们索引了日常生活书写的种种可能与想象——“这才知道我的全部努力,不过完成了普通的生活”。

同样,身在学院的马聪敏教授与裴亚莉教授在阅读意趣和求学经历上有些相似性,她们花费时间阅读、研究杜拉斯,读博皆在北师大文学院,但在裴亚莉教授“犹如在镜中”的细节辨识场域她们两人却千差万别。《兜转歇》散文集中,马聪敏教授以“兜兜”为主题道出“属我性”的生命经验,它不仅事关“我”的起源之事,更是扑朔迷离的生命结构关系网,亦表现出生命的迂回迁转;以“转转”为主题道出了目光朝向“他者”再次发现世事、人事、物事之趣美;以“歇歇”为主题展现了丰盈生命的阅读与观影之事。或兜、或转、或歇皆是生命的一种精神状态,写作情感与意志背后的叙事线团中总有一种渴望的眼睛,在不自觉中发现“生命的河流”里的永续不断的“寂灭”与“疼痛”。赫塔·米勒言之“对多数人而言,词语和事物之间没有缝隙,无法将其穿越望向虚无,正如我们无法从皮肤滑出落进空洞”每一句话语都坐着别的眼睛,生活一如既往地汇入天宽地广,来来往往,晃晃荡荡的盛大人间烟火。

写小说如同劳作种庄稼,既有外在的自然因素,也有主体的自我努力。刘汀的小说《水落石出》将故事的主要地理空间放在了故乡“赤峰”和异乡“北京”,这是一条往返的精神地图。小说表象上为我们虚构了梁为民和梁为国命运错位的蛛丝马迹,其实质精神却为我们展现了人到中年不上不下的心酸与挣扎的无奈。梁为民和梁为国兄弟二人的成长史,尽显八〇后一代人“逃离”故乡的种种努力,但却又在命运的驱使中神不知鬼不觉地“返回”故乡。乡土上一切坚固的事物都烟消云散,随着时间的流逝,儿时的传奇与魔幻在故乡的土地上消解了,以“水帘洞”为代表,人们不再守候洞口,石板上孩子们“水滴石穿”的涂鸦成为了过去的象征,剩下的只有记忆里的故乡。小说中,梁为民从进入卫校到医疗事故发生后去往东北,再到落脚北京的漫长脚印,与弟弟梁为国中考前外出南下打工,再到返回故乡的短暂逗留相比更加曲折。几十年后的返乡,一切原本的结构关系也在时间的治愈中达成和解。父亲的去世,自己婚姻的不幸以及弟媳妇的出逃,一切都好像群山一般压覆了生活的渴望。“刚刚好”成为他以及周边中年男人的心态和精神,也成为了鲁迅笔下阿Q在当代社会生存的真实写照。

办公OA

办公OA

财务共享服务平台

财务共享服务平台

综合业务管理平台

综合业务管理平台

研究院邮箱

研究院邮箱

集团公司邮箱

集团公司邮箱

分析测试中心

分析测试中心

泾久新能源

泾久新能源